| |

|

|

|

|

|

Vegetationsökologie

Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 - 2016)

|

| |

|

|

|

|

|

ZM17

|

|

|

|

S.

A6

|

Ökozonen

bzw. Zono-Biome - Teil 2 ...

|

|

| |

|

|

Ökozonen

(nach SCHULTZ 2000, S.26-27) |

| |

|

| |

Tab.

A-6/01:

Tab.

A-6/01:

|

| |

|

Ökozonen

|

N-Amerika

|

Eurasien

|

S-

und

Mittelamerika

|

Afrika

|

Australien

(mit Neuseeland)

|

Polare/ Polare/

Subpolare Zone |

In

Kanada vom arktischen Archipel bis zum Südende der Hudson

Bay (Barren Grounds, Labrador); Norden und Westen von Alaska. |

Arktische

Inseln und Island; etwa 300-500km breite Küstenzone nördlich

desPolarkreises in Skandinavien und Russland (haubptsächlich

in Sibirien) |

|

|

|

Boreale

Zone Boreale

Zone |

Etwa

700 km breiter Gürtel von Alaska bis Neufundland (grösster

teil Kanadas südlich der Tundren). |

1000

- 1500 km breiter Gürtel von Skandinavien bis Kamschatka

(grösster Teil von Sibirien südlich der Tundren). |

|

|

|

Feuchte

Mittelbreiten Feuchte

Mittelbreiten |

Westküste

von Oregon bis Kanada sowie der NO der USA (etwa östl.

von 95 Grad W u. nördl. von 36 Grad N) und benachbarte

Gebiete von kanada (Montreal). |

W-,

Mittel-, und O-Europa bis ca. 1500 km östl. Ural (Nowosibirsk)

sowie NO-China (Mandschurei, Beijing [Peking]), Korea (ausser

Süden) und N-Japan. |

Südliches

Chile (Westpatagonien, 'Kleiner Süden') |

|

SO-Australien

(Melbourne) und Tasmanien; Südinsel von Neuseeland. |

Trockene

Mittelbreiten Trockene

Mittelbreiten |

Great

Plains von Saskatchewan und Alberta in Kanada bis Texas in den

USA (etwa westl. von 95 Grad W) sowie Grosses Becken. |

Teilweise

über 2000 km breiter innerkontinentaler Gürtel von

der Ukraine bis zur Wüste Gobi und der Mongolei. |

Südliches

Argentinien (Ostpatagonien). |

|

Neuseeland:

kleines Gebiet auf der O-Seite der Südinsel. |

Winterfeuchte

Subtropen Winterfeuchte

Subtropen |

Küstennahe

Gebiete von Kalifornien. |

Breiter

saum am N- und O-Rand vom Mittelmeer, nach O bis in den Iran. |

Mittleres

Chile. |

N-Afrika:

Küstensäume von Marokko, Algerien und Tunesien; Cyrenaika

in Libyen:

S-Afrika: Kapregion. |

SW-Australien

(Perth) und SO-Australien (Adelaide). |

Immerfeuchte

Subtropen Immerfeuchte

Subtropen

|

SO-der

USA, etwa bis 36 Grad N und westl. bis zur Langgrassteppe von

Texas. |

Mittleres

China (südl. 32 Grad N), südl. Hälfte von Japan

(nordw. bis etwa 37 Grad N). |

S-Staaten

von Brasilien (Sao Paulo, Parana, Sta. Catarina u. Rio Grande

do Sul), östl.Pampa von Argentinien und Uruguay. |

Östl.

Teile von S-Afrika: Natal, Transkei, östl. Kapregion |

Küstenzone

und Great Dividing Range von O-Australien, etwa zwischen 23

und 37 Grad S, Nordinsel von Neuseeland. |

Tropisch/ Tropisch/

subtropische Trockengebiete |

vgl.

S- und Mittelamerika! |

Naher

Osten, Pakistan und NW-Indien. |

Mittelamerika:

Sonora und Chihuahua Wüste (von N-Mexiko bis in den SW

der USA);

S-Amerika: Caatinga in NO-Brasilien, Gran Chaco und Monte in

Paraguay und N-Argentinien; Atacama in Chile und Peru. |

N-Afrika:

Sahara, Sahel;

E-Afrika: von Somalia bis nach N-Tansania;

S-Afrika: Namib, Kalahari und Karoo;

SW-Madagaskar (Toliara). |

Australien

ausser den mehr oder weniger breiten Küstenregionen im

Norden, Osten, Süden und Südwesten. |

Sommerfeuchte

Tropen Sommerfeuchte

Tropen |

|

Östliches

und südöstliches Indien, Thailand, Kambodscha, Vietnam

und äusserster Süden von China. |

Mittelamerika:

grösste Teile von Mexiko;

S-Amerika: Llanos del Orinoco, Campos cerrados (grösste

Teile von Brasilien südl. des Amazonasbeckens). |

Sudan

Zone (südl. des Sahel); grosse Teile von O- und Zentralafrika

(südl. des Kongobeckens); mittleres Madagaskar. |

Nördlichste

Teile von Australien (Arhem Land, York Halbinsel). |

Immerfeuchte

Tropen Immerfeuchte

Tropen |

|

Grösste

Teile von Sri Lanka, Burma, Malaysia, Indonesien, Philippinen

und Neuguinea. |

Mittelamerika:

von Chiapas (S-Mexiko) bis Panama; die grössten Anteile

der Karibischen Inseln.

S-Amerika: Amazonasbecken, Küstenregionen in SO-Brasilien

(Rio de Janeiro) |

Guinea

Zone (südl. der Sudan-Zone) in W-Afrika; Kongobecken in

Zemtralafrika; Ostseite von Madagaskar. |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

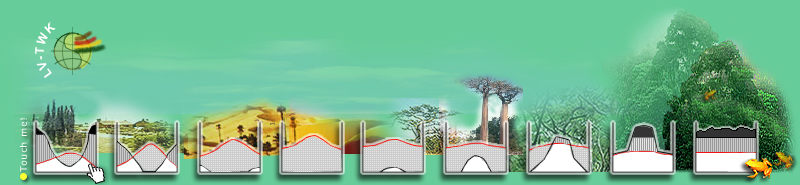

Zono-Biome

(nach WALTER 1973, S.25/26) |

| |

|

|

Tab.

A6-02: Tab.

A6-02:

|

| |

Klimazonen

als

Zonobiome

|

|

Typische

Klimadiagramme

Zum

Zoomen der weiteren Beispiele bitte Lupen anklicken! |

I.

Äquatoriale Zone I.

Äquatoriale Zone |

Etwa

zwischen dem 10. Breitengrad N und S mit einem Tageszeitenklima,

d.h. die Tagesschwankungen der Temperatur sind grösser

als die Jahresschwankung der Tagesmittel, die das ganze Jahr

um 25 - 27 Grad C liegen. Der Jahresniederschlag ist meist hoch,

die Regenmaxima liegen zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche; doch

gibt es in dieser Zone auch einzelne aride Gebiete.

Beispiel Klimatypus I

Äquatoriales feuchtes Klima in Kolumbien (typisch), Kamerun

(trockener) und Australien (Übergangszone zu II) |

|

II.

Tropische Zone II.

Tropische Zone |

Nördlich

und südlich von I (etwa bis zu 30 Grad N und S) mit bereits

merklichem Jahresgang der Tagesmittel der Temperatur; die Regenmaxima

verschieben sich in die Sommermonate und bilden schliesslich

ein Maximum zur Zeit des Zenitstandes der Sonne. Wir haben somit

eine Sommerregenzeit und eine Trockenzeit in

den kühlen (Winter-) Monaten. Diese wird mit zunehmender

Entfernung vom Äquator immer länger, zugleich nehmen

die Jahresniederschläge ab.

Beispiel Klimatypus II

Tropisches Klima mit Sommerregen in Brasilien, Südafrika

(schon mit Frösten) und Australien  |

|

III.

Subtropische Trockenzone III.

Subtropische Trockenzone |

Polwärts

vom 30. Breitengrad im Bereich der absteigenden Luftmassen,

die sich erwärmen und sehr trocken werden. Die Niederschläge

sind sehr gering, die Temperaturen am Tage infolge der starken

Einstrahlung sehr hoch; dagegen können sie nachts bei starker

Ausstrahlung in den Wintermonaten sogar unter Null sinken. Es

ist die Zone der Wüsten.

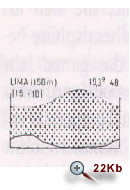

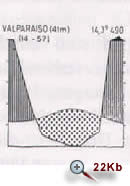

Beispiel Klimatypus III

Arides subtropisches Wüstenkliam in Peru (etwas Winterregen),

SW-Afrika (selten Sommerregen, oft Nebel) und Arabien (mit Winterregen) |

|

|

| |

|

|

|

| |

Tab.

A6-03:

Tab.

A6-03: |

| |

|

| |

|

|

|

IV.

Übergangszone mit Winterregen IV.

Übergangszone mit Winterregen |

Um

den 40. Breitengrad herum, die im Sommer in die Zone des hohen

Luftdrucks und der trockenen Luft fällt, im Winter jedoch

bereits zyklonale Regen erhält. Es ist das typische Klima

des Mittelmeergebietes ohne kalte Jahreszeit, aber mit gelegentlichen

Frosteinbrüchen und einer langen Sommerdürre.

Beispiel Klimatypus IV

Etesienklima von mediterranem Typus in Chile, Südafrika

und Portugal |

|

V.-VIII.

Gemässigte Zonen V.-VIII.

Gemässigte Zonen |

Mit

zyklonalen Regen zu allen Jahreszeiten, die aber mit zunehmender

Entfernung vom Ozean abnehmen. Wir unterscheiden deshalb ein

feuchtes ozeanisches Klima und ein trockenes

kontinentales, bei dem zugleich die Sommer heisser

und insbesondere die Winter kälter werden.

Es handelt sich im einzelnen im folgende Klimagebiete: |

|

V.

Warmtemperiertes Klima V.

Warmtemperiertes Klima |

Mit

wenig ausgeprägter, meist fehlender Winterkälte, grosser

Feuchtigkeit namentlich im Sommer.

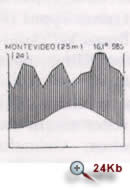

Beispiel Klimatypus V

Warmtemperiertes und feuchtes Klima in Uruguay, Südafrika

und Türkei (Rize, Nord-Anatolien mit hohen Niederschlägen)

|

|

VI.

Typisches gemässigtes Klima VI.

Typisches gemässigtes Klima |

Wie

z.B. in Mitteleuropa, mit einem kalten, aber nicht zu lange

anhaltenden Winter oder mit fast frostfreiem Winter, dann aber

sehr kühlem Sommer (extrem ozeanisch).

Beispiel Klimatypus VI

Gemässigtes Klima in Norwegen, Chile (sehr feucht, milde

Winter, aber kühle Sommer) und USA (kalte Winter, aber

heisse Sommer) |

|

VII.

Arides gemässigtes Klima VII.

Arides gemässigtes Klima |

Mit

kontinentalem Charakter, starken Temperaturgegensätzen

im Sommer und Winter und geringen Niederschlägen. Es ist

das Klima der temperaten Steppen.

Beispiel Klimatypus VII

Arides gemässigtes Klima in Zentralasien (Steppenlandschaften,

extrem kontinental und Halbwüste bis Wüste als VIIa

mit kalten Wintern, vgl. auch  Subzonobiome),

N-Amerika (Prärie), Argentinien (Pampa) sowie sehr kleines

Steppengebiet Neuseelands (ausgeglichener) Subzonobiome),

N-Amerika (Prärie), Argentinien (Pampa) sowie sehr kleines

Steppengebiet Neuseelands (ausgeglichener) |

|

VIII.

Boreales und kaltgemässigtes Klima VIII.

Boreales und kaltgemässigtes Klima |

Mit

kühlen und feuchten Sommern und kalten Wintern, die über

ein halbes Jahr andauern.

Beispiel Klimatypus VIII

Boreales kaltes Klima in Sibirien (extrem kontinental), Zentralrussland

und Schweden (ausgeglichener) |

|

IX.

Arktische Klimazone IX.

Arktische Klimazone |

Mit

geringen über das gesamte Jahr verteilten Niederschlägen,

aber trotzdem infolge der tiefen Temperaturen mit einem feuchten

kurzen Sommer ohne Nächte und sehr langem, kaltem und dunklem

Winter.

Beispiel Klimatypus IX

Arktisches Klima im Norden der UdSSR (kontinental), Norwegen

(feucht) und Argentinien (maritim) |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

Tab.

A6-04:

Tab.

A6-04: |

| |

|

| |

|

|

|

ANMERKUNGEN

und

weitere

HINWEISE: |

Von dieser allgemeinen Zonierung kommen im einzelnen starke

Abweichungen vor:

Zunächst

ergeben sich asymmetrische Verhältnisse

zu beiden Seiten des Äquators. Durch das Überwiegen

der Meeresfläche auf der Südhemisphäre ist

das Klima dort allgemein kühler und ausgeglichener, d.h.

ozeanischer; die Zone III ist nur wenig ausgeprägt. Da

nur S-Amerika über den 40 Grad S hinausragt, nimmt die

gemässigte Zone nur eine kleine Fläche ein, die

boreale fehlt ganz und die antarktische ist fast nur durch

den vereisten antarktischen Kontinent vertreten.

Abweichungen

bedingen auch die planetaren Winde: Die Passate (NO-

und SO-Passate sind ursächlich trockene Luftmassen),

die äquatorwärts wehen, bringen keinen Regen, wenn

sie ablandig strömen und nicht auf Gebirge stossen (Steigungsregen);

dasselbe gilt von dem Monsun, der in O-Afrika über Festland

weht.

Andererseits

bringen Monsune (quasi eine Sonderform der Passatzirkulation

als Folge der Verlagerung

der ITC) -, aber auch Passate, die vom warmen Meer

her kommen - Regen, wie z.B. der Guinea-Monsun und die Monsunwinde

Indiens, Indonesiens und SO-Asiens.

Gebirgszüge

stören ebenfalls die Zonierung;

sie erhalten auf der Luvseite durch die Steigungsregen hohe

Niederschläge, während sie auf der Leeseite trocken

sind, ebenso wie das weite Tiefland im Windschatten.

Durch

das Zusammenwirken aller dieser Faktoren und weiterer lokaler

Einflüsse erklärt sich die Niederschlagsverteilung

auf der Erde und damit die Ausbildung klimatisch bedingter

ökologischer Zonen. Vgl. Sie die Abbildungen zu den

Biomen und Zono-Ökotonen unten! (aus Walter 1985,

Legende vgl. oben!)

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

Ecological

zone breakdown used in Forest Resources Assessment (FRA) 2000 of FAO |

| |

|

| |

Anmerkung:

Die folgende Ökologische

Zonierung durch FAO und WCMC ist von besonderer Bedeutung, da sie

mittlerweile international Verwendung findet!

Anmerkung:

Die folgende Ökologische

Zonierung durch FAO und WCMC ist von besonderer Bedeutung, da sie

mittlerweile international Verwendung findet! |

| |

|

| |

Source:

Forest

Resources Assessment 2000 (FAO)

[date of access: 16.09.2005, mittlerweile offline] Forest

Resources Assessment 2000 (FAO)

[date of access: 16.09.2005, mittlerweile offline] |

| |

"ECOLOGICAL

ZONE MAP

The underlying strategy for the FRA ecological zoning reflected

both the thematic and technical needs of the map as well as the many

operational constraints that were expected in its development. In

terms of ecosystem principles, the map requirements were such that

zones or classes were defined and mapped using a holistic approach.

That is, both biotic and abiotic components of ecosystems were considered

in the zoning scheme. Beyond the thematic content and zoning, practical

aspects of digital cartographic production, such as data availability,

currency, scale and the associated reliability of the map inputs,

were also taken into account (Simons 2001).

FAO conducted two preliminary studies to identify specific

alternatives and constraints in the development of a global ecological

zone (GEZ) map appropriate for FRA 2000 purposes (Preto

1998; Zhu 1997). Findings from these studies, experience in

the development of the tropical ecological zone map for FRA 1990,

and recommendations from other parties consulted in the process indicated

that FAO could not complete an entirely new global ecological zoning

map by 2000 because of the large amount of scientific, organizational

and financial resources and time required. FAO therefore focused on

identifying an existing scheme that might be used or adapted to the

programme's needs. A Workshop on Global Ecological Zones Mapping,

held in Cambridge, United Kingdom in July 1999, and attended by experts

from 15 countries, helped set the framework.

Because of the enormity of conducting the work on a global scale,

a classification scheme had to be chosen that would meet FAO's

thematic requirements, be practical to construct with available resources

and meet the scrutiny of diverse users from all parts of the world.

Existing schemes were each developed for specific purposes according

to various environmental criteria. Macroclimate (temperature and

precipitation) was an element used by most (Preto

1998; WCMC 1992). Since macroclimate correlates well with the

potential vegetation associated with a particular locale, it was considered

a logical basis for the FRA ecological zoning as well."

|

| |

|

| |

Tab.

A6-05:

Tab.

A6-05: |

| |

|

|

|

|

|

| EZ

Level 1 - Domain |

EZ

Level 2 - Global Ecological Zone

|

|

Name:

|

Criteria

(equivalent to Köppen-Trewartha climatic groups)

|

Name

(reflecting dominant zonala vegetation)

|

Code

|

Criteria

(approximate equivalent of Köppen-Trewartha climatic types,

in combination with vegetation physiognomy, and one orographic

zone within each domain)

|

|

Tropical

|

All months

without frost: in marine areas over 18°C

|

Tropical

rain forest

|

TAr

|

Wet:

0-3 months dry,b during winter

|

|

Tropical

moist deciduous forest

|

TAwa

|

Wet/dry:

3-5 months dry, during winter

|

|

Tropical

dry forest

|

TAwb

|

Dry/wet:

5-8 months dry, during winter

|

|

Tropical

shrubland

|

TBSh

|

Semi-arid:

evaporation > precipitation

|

|

Tropical

desert

|

TBWh

|

Arid:

all months dry

|

|

Tropical

mountain systems

|

TM

|

Approximately

> 1.000m altitude (local variations)

|

|

Subtropical

|

Eight

months or more over 10°C

|

Subtropical

humid forest

|

SCf

|

Humid:

no dry season

|

|

Subtropical

dry forest

|

SCs

|

Seasonally

dry: winter rains, dry summer

|

|

Subtropical

steppe

|

SBSh

|

Semi-arid:

evaporation > precipitation

|

|

Subtropical

desert

|

SBWh

|

Arid:

all months dry

|

|

Subtropical

mountain systems

|

SM

|

Approximately

> 800-1000 m altitude

|

|

Temperate

|

Four

to eight months over 10°C

|

Temperate

oceanic forest

|

TeDo

|

Oceanic

climate: coldest month over 0°C

|

|

Temperate

continental forest

|

TeDc

|

Continental

climate: coldest month under 0°C

|

|

Temperate

steppe

|

TeBSk

|

Semi-arid:

evaporation > precipitation

|

|

Temperate

desert

|

TeBWk

|

Arid:

All months dry

|

|

Temperate

mountain systems

|

TM

|

Approximately

> 800 m altitude

|

|

Boreal

|

Up to

three months over 10°C

|

Boreal

coniferous forest

|

Ba

|

Vegetation

physiognomy: coniferous dense forest dominant

|

|

Boreal

tundra woodland

|

Bb

|

Vegetation

physiognomy: woodland and sparse forest dominant

|

|

Boreal

mountain systems

|

BM

|

Approximately

> 600 m altitude

|

|

Polar

|

All months

below 10°C

|

Polar

|

P

|

Same

as domain level

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

a

Zonal vegetation:

resulting from the variation in environmental, i.e. climatic, conditions

in a north-south direction.

b

A dry month is defined as the month in which the total

precipitation expressed in millimetres is equal to or less than

twice the mean temperature in degrees Centigrade.

However, a climatic

map showing such key features as temperature and precipitation is

not necessarily an ecological map until the boundaries are shown to

correspond to significant biological boundaries. Likewise, maps of

landform types (derived from digital elevation data) are not necessarily

ecological maps until it has been shown that the types co-vary with

other components of the ecosystem, such as vegetation (Bailey

1998).

For the choice

of climatic parameters to be used in the FRA 2000 map a number of

global systems were surveyed (Köppen 1931;

Trewartha 1968; Thornthwaite 1933; Holdridge 1947). Köppen

modified by Trewartha was selected as the best candidate because

of the number of classes that corresponded well to FRA 2000 needs.

Moreover, while Köppen-Trewartha is based on climate, there is a

demonstrated good correspondence between its subzones or climatic

types and the natural climax vegetation types and soils within them

(Bailey 1996).

FAO, in cooperation

with EDC and UNEP-WCMC, thus developed a prototype zoning scheme

for FRA 2000 based on Köppen-Trewartha. The zoning was made hierarchical

using Köppen-Trewartha's climatic groups and climatic types as FAO

ecological zone levels 1 and 2, respectively."

|

| |

Source:

Forest

Resources Assessment 2000 (FAO)

[date of access: 16.09.2005, mittlerweile offline] Forest

Resources Assessment 2000 (FAO)

[date of access: 16.09.2005, mittlerweile offline]

|

| |

|

| |

LITERATURE

mentioned above:

Bailey, R.G. 1998. Ecoregion map of North America. USDA Forest

Service Publication No. 1548, Washington, DC.

Bailey,

R.G. 1996.

Ecosystem geography. New York, Springer Verlag.

Holdridge, L.R. 1947. Determination of world plant formations

from simple climatic data. Science, 105: 367-368.

Köppen. 1931. Grundrisse der Klimakunde. Berlin, Walter

de Gruyter Co.

Preto, G. 1998. A proposal for the preparation of the global

eco-floristic map for FRA 2000. Rome, FAO. (unpublished)

Simons, H. 2001. Global ecological zones mapping. FRA Working

Paper No. 56. Rome, FAO.

Thornthwaite, C.W. 1933. The climates of Earth. Geographic

Review, 23.

Trewartha, G.T. 1968. An introduction to weather and climate.

New York, McGraw-Hill.

WCMC. 1992. Global biodiversity: status of the earth's living

resources. London, Chapman & Hall.

Zhu, Z. 1997. Develop a new global ecological zone map

for GFRA 2000. Rome, FAO.

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

A

n t e i l (in %) der Ökozonen an der Landfläche

der Erde

|

|

(nach Schultz, 1988) |

|

Tab.

A6-06:

Tab.

A6-06: |

|

|

|

|

|

Ökozonen

|

Anteil

der Zonen an der Landfläche

|

%

der

Gesamtfläche |

%

der

eisfreien Fläche

|

1.

Polare / subpolare Zone

1.1 Tundra und Permafrostzone

1.2 Eiswüsten |

14,8

3,9

10,9

|

4,4

4,4

-

|

| 2.

Boreale Zone |

13,0

|

14,7

|

| 3.

Feuchte Mittelbreiten |

9,7

|

10,9

|

4.

Trockene Mittelbreiten

4.1 Grassteppen (Prairien)

4.2 Wüsten und Halbwüsten |

11,0

8,0

3,0

|

12,3

8,9

3,4

|

5.

Tropische / subtropische Trockengebiete

5.1 Dornensavannen und -steppen

5.2 Wüsten und Halbwüsten |

20,9

9,2

11,7

|

23,4

10,1

13,3

|

| 6.

Winterfeuchte Subtropen |

1,8

|

2,0

|

| 7.

Sommerfeuchte Tropen |

16,3

|

18,3

|

| 8.

Immerfeuchte Subtropen |

4,1

|

4,6

|

| 9.

Immerfeuchte Tropen |

8,3

|

9,4

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Weitere

Unterteilungen innerhalb der Vegetationszonen |

| |

|

| |

Walter

grenzt aus seinen Zonobiomen auch noch die Orobiome

aus. Es sind Gebirgsgegenden, die wegen ihrer Höhe eine andere

Vegetation (oft extrazonale, d.h. klimaabhängige zonale

Vegetation, welche innerhalb einer anderen Vegetationszone vorkommt)

tragen. Walter

grenzt aus seinen Zonobiomen auch noch die Orobiome

aus. Es sind Gebirgsgegenden, die wegen ihrer Höhe eine andere

Vegetation (oft extrazonale, d.h. klimaabhängige zonale

Vegetation, welche innerhalb einer anderen Vegetationszone vorkommt)

tragen.

Eine nähere

Beschreibung  findet

sich hier! findet

sich hier!

|

| |

|

| |

Pedobiome

sind Sonderstandorte mit speziellen Bodenausbildungen, z.B. dauervernässte,

salzige, sandige oder steinige Böden, welche eine azonale

(d.h. vom Klima unabhängige) Vegetation tragen. Sie wird weniger

durch das Makroklima als durch die speziellen Bodeneigenschaften geprägt

(siehe auch Anmerkung unten!). Pedobiome

sind Sonderstandorte mit speziellen Bodenausbildungen, z.B. dauervernässte,

salzige, sandige oder steinige Böden, welche eine azonale

(d.h. vom Klima unabhängige) Vegetation tragen. Sie wird weniger

durch das Makroklima als durch die speziellen Bodeneigenschaften geprägt

(siehe auch Anmerkung unten!). |

| |

|

| |

Ergänzung: Ergänzung:

Der Begriff Biom kommt aus der

Landschafts- und Bioökologie. Er beschreibt grossräumige

- in der Regel einheitliche - Lebensräume, die als zusammengesetze

und verschiedene Ökosysteme funktionieren. Innerhalb dieser können

dann wieder Vegetationseinheiten (z.B. "Pflanzengesellschaften")

ermittelt werden. |

|

|

|

|

| |

|

|

Probleme

bei der Bodenklassifikation |

| |

|

| |

Eine weltweit

gültige - und anerkannte - Ansprache von Böden existiert

(noch) nicht. Es ist wohl nicht übertrieben, von einem

- wenigstens teilweise - internationalen Chaos zu sprechen, was

es besonders für Nicht-Bodenkundler schwer macht, die unterschiedlichen

Bewertungen auf vorhandenen Kartenwerken miteinander zu vergleichen.

Die neuesten Informationen zur

Die neuesten Informationen zur  Bodengeografie

und Bodenkunde sowie Systematik der Böden finden

Sie auf der Seite "Literatur und Hinweise zur VL-TWK"

Bodengeografie

und Bodenkunde sowie Systematik der Böden finden

Sie auf der Seite "Literatur und Hinweise zur VL-TWK"

KLEINER

ÜBERBLICK: KLEINER

ÜBERBLICK:

Einerseits

gibt es länderspezifische Klassifikationen, z.B. Einerseits

gibt es länderspezifische Klassifikationen, z.B.

- Deutschland

- Klassifikation der Geologischen Landesämter und der Bundesanstalt

für Geowissenschaften und Rohstoffe, wie sie der Bodenkundlichen

Kartieranleitung zu Grunde liegt,

- Schweiz

- Bodenklassifikation der Schweiz nach Pallmann,

- USA - Soil

Taxonomy, etc.)

und

jene, welche von internationalen Organisationen verwendet werden.

Dabei handelt es sich vornehmlich um die und

jene, welche von internationalen Organisationen verwendet werden.

Dabei handelt es sich vornehmlich um die

- FAO

-Klassifikation - International Reference Base for Soil

Classification (IRB).

-Klassifikation - International Reference Base for Soil

Classification (IRB).

Eine weite Verbreitung - und einen grossen Einfluss - hat international

auch die in den USA entwickelte Soil Taxonomy (1975, 1994)

gefunden.

Der Natural Resources Conservation Service (NRCS) des United

States Department of Agriculture (USDA) stellt die  12

Ordnungen mit zahlreichen Unterordnungen der Soil Taxonomy, inkl.

jeweils ein Beispielprofil, im Internet vor. [date

of access: 21.06.04, leider mittlerweile offline] 12

Ordnungen mit zahlreichen Unterordnungen der Soil Taxonomy, inkl.

jeweils ein Beispielprofil, im Internet vor. [date

of access: 21.06.04, leider mittlerweile offline]

Die

ursprüngliche - europäische - Systematik geht auf russische

Einteilungen zurück und berücksichtigt vor allem die

vegetationszonalen und klimatischen Parameter bei der Bodenbildung. Die

ursprüngliche - europäische - Systematik geht auf russische

Einteilungen zurück und berücksichtigt vor allem die

vegetationszonalen und klimatischen Parameter bei der Bodenbildung.

"In

diesem Jahrhundert setzten sich grundsätzlich die morphogenetischen

(oder pedogenetischen) Systeme durch, bei denen einerseits die

analytischen Merkmale eines Bodens sowie andererseits die Prozesse

der Bodenbildung und die Entwicklungsgeschichte im Vordergrund

stehen.

Eine dritte

Möglichkeit der Klassifikation besteht in der Verwendung

der analytischen Bodenmerkmale allein (unabhängig von der

Entstehung) als Kriterien. Diese Klassifikation wird von den USA

und etwas abgeändert von der FAO verwendet, und lässt

sich nicht problemlos mit unseren pedogenetischen Systemen parallelisieren.

(...)

Zunehmend

wird (...) das Klassifikationssystem der FAO angewendet.

1998 wurde zudem von der International Society of Soil Science

des International Soil Reference and Information Centre ISRIC,

die sog. Zunehmend

wird (...) das Klassifikationssystem der FAO angewendet.

1998 wurde zudem von der International Society of Soil Science

des International Soil Reference and Information Centre ISRIC,

die sog. 'World

Reference Base for Soil Resources' (WRB) verabschiedet (als

'World

Reference Base for Soil Resources' (WRB) verabschiedet (als

PDF-Datei

zum Herunterladen), die eine Modifikation des FAO-Systems darstellt."

(www.source: PDF-Datei

zum Herunterladen), die eine Modifikation des FAO-Systems darstellt."

(www.source:  Uni

Zürich, Bodenkunde) Uni

Zürich, Bodenkunde)

[date of access: 21.06.04, leider teilweise nicht mehr online]

Bei

den, im Rahmen der LV TWK genannten Bodentypen, wird dem Klassifikationssystem

der FAO der Vorzug gegeben, gleichwohl versucht, auf entsprechende

Benennungen der US. Soil Taxonomy hinzuweisen. Bei

den, im Rahmen der LV TWK genannten Bodentypen, wird dem Klassifikationssystem

der FAO der Vorzug gegeben, gleichwohl versucht, auf entsprechende

Benennungen der US. Soil Taxonomy hinzuweisen.

|

|

|

|

|

| |

|

|

Vergleich

von FAO-Bodeneinheiten mit der Klassifikation der US-Soil Taxonomy |

| |

|

| |

Tab.

A6-07:

Tab.

A6-07: |

| |

|

| |

| FAO

Soil Units |

U.S.

Soil Taxonomy |

| Acrisols |

Ultisols |

| Andosols |

Andepts |

| Arenosols |

Psamments |

| Cambisols |

Inceptisols |

| Chernozems |

Borolls |

| Ferralsols |

Oxisols |

| Fluvisols |

Fluvents |

| Gleysols |

Aquic

Suborders |

| Greyzems |

Borolls |

| Histosols |

Histosols |

| Kastanozems |

Ustolls |

| Lithosols |

Lithic

Subgroups |

| Luvisols |

Alfisols |

| Nitosols |

Ultisols

and Alfisols |

| Phaeozems |

Udolls |

| Planosols |

-- |

| Podzols |

Spodosols |

| Podzoluvisols |

Glossic

Great Groups of Alfisols |

| Rankers |

Lithic

Haplumbrepts |

| Regosols |

Orthents,

Psamments |

| Rendzinas |

Rendolls |

| Solonchaks |

Salic

Great Group |

| Solonetz |

Natric

Great Group |

| Vertisols |

Vertisols |

| Xerosols |

Mollic

Aridisols |

| Yermosols |

Typic

Aridisols |

| |

|

| vgl.

Sie FAO

- Soil Unit Classification Scheme auf der Website

"GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in

der Helmholtz-Gemeinschaft und die Website Office

of Arid Lands Studies. |

|

| |

|

| |

www.source:

Department

of Soil Science University of Wisconsin-Madison 1525 Observatory

> courses

Department

of Soil Science University of Wisconsin-Madison 1525 Observatory

> courses |

| |

[date

of access: 21.06.04] |

| |