| |

|

|

|

|

|

Vegetationsökologie

Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 - 2016)

|

| |

|

sEp

|

|

ZM30

|

|

|

|

S.

C2

|

Flora und Vegetation mediterraner Gebiete 1

|

Abb. C2-00:

Abb. C2-00:

Arbutus

andrachne

(Erdbeerbaum) - links - Arbutus

andrachne

(Erdbeerbaum) - links -

Quercus

coccifera

(Kermeseiche) - rechts - Quercus

coccifera

(Kermeseiche) - rechts -

als typische Vertreter ost-mediterraner Vegetation. |

|

|

| |

|

|

Gliederung der klimazonalen Flora & Vegetation |

| |

|

|

Die

Gliederung der Winterfeuchten Subtropen bzw. des

ZB IV nach

Walter & Breckle (1991: 31) ergibt folgende Biomgruppen:

- Die Paläarktische

Biomgruppe des Mittelmeerraumes (als Teilgebiet der Holarktis

/ Eurasien - N-Afrika) kann in ein

- Westmediterranes

Biom (maritim getönt) mit Macchie und Garrigue und in

ein

- Ostmediterranes

Biom (kontinental getönt) mit Macchie, Phrygana und Batha

unterteilt werden.

- Die Nearktische

Biomgruppe in Californien (als Teilgebiet Holarktis / N-Amerika)

kann in ein

- Typisches

Biom, dem Chaparral, ein

- Hygrisches

Biom, dem Oak Woodland, und in ein

- Xerisches

Biom, dem Coastal Shrub, unterteilt werden.

- Die Neotropische

Biomgruppe

in

Chile (als Teilgebiet der Neotropis / S-Amerika) besteht

aus nur einem in

Chile (als Teilgebiet der Neotropis / S-Amerika) besteht

aus nur einem

- Biom

der Hartlaubvegetation in Mittelchile, dem Matorral.

- Die Capensische

Biomgruppe in S-Afrika (als Teilgebiet der Paläotropis

/ SW-Afrika) besteht aus nur einem

- Biom

des Fynbos, der typischen Vegetation im Kapland.

- Die stark

isolierte Biomgruppe der Australis kann in ein

- Biom

der Hartlaubvegetation in SW-

Australien

und in ein Australien

und in ein

- Biom

der Hartlaubvegetation in S-Australien unterteilt werde.

|

| |

|

|

Winterregengebiete

zählen mit einem Artenmaximum von über 2.000 (teilweise 3.000 bis 4.000 Arten pro 10.000km² nach den Immerfeuchten Tropen (5.000 Arten) zu den artenreichsten Regionen der

Erde. Die höchste Artenvielfalt pro Fläche findet sich im kleinen südafrikanischen Winterregengebiet (Capensis). Die Gesamtzahl der dort vorkommenden Gefässpflanzen liegt

bei über 6.000 und damit rund dreimal so hoch wie auf vergleichbaren Flächen tropischer Regenwälder (nach SCHULTZ, 2000). Winterregengebiete

zählen mit einem Artenmaximum von über 2.000 (teilweise 3.000 bis 4.000 Arten pro 10.000km² nach den Immerfeuchten Tropen (5.000 Arten) zu den artenreichsten Regionen der

Erde. Die höchste Artenvielfalt pro Fläche findet sich im kleinen südafrikanischen Winterregengebiet (Capensis). Die Gesamtzahl der dort vorkommenden Gefässpflanzen liegt

bei über 6.000 und damit rund dreimal so hoch wie auf vergleichbaren Flächen tropischer Regenwälder (nach SCHULTZ, 2000).

Die hohe Artenvielfalt

der Landschaften an der Mittelmeerumrandung (und nach Osten darüber

hinaus) ist auch Resultat bereits sehr früh wirksam werdender anthropo-zoogener

Einflüsse, welche z.B. in  Mitteleuropa Mitteleuropa

16K zu einem starken Anstieg der Artenzahlen

(Archäophyten und Neophyten) geführt haben.

16K zu einem starken Anstieg der Artenzahlen

(Archäophyten und Neophyten) geführt haben.

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

Physiologie & Morphologie |

| |

|

|

Die

in den Subtropischen Winterregenzonen dominierenden Immergrünen

Baum- und Straucharten der o.g. Florenreiche und Biomgruppen, die

sich aus deren

unterschiedlichen Pflanzenfamilien zusammensetzen, (vgl.  Konvergenz)

- besitzen oft kleine mehrjährige Blätter, die sich durch Konvergenz)

- besitzen oft kleine mehrjährige Blätter, die sich durch

Hartblättrigkeit

bzw. Skleropyllie auszeichnen.

Hartblättrigkeit

bzw. Skleropyllie auszeichnen.

Die Blätter besitzen sklerenchymatische Verstärkungen bzw. Aussteifungen (quasi Stützgewebe, vgl. unten!), welche nach Wasserverlust

das Welken selbst nach starkem Rückgang des Turgors  bzw. osmotischen Drucks

bzw. osmotischen Drucks  verhindern (siehe auch unten!).

verhindern (siehe auch unten!).

|

| |

|

| |

Wie in allen anderen Vegetationszonen, passt sich auch hier der Vegetationsrhythmus dem Klimarhythmus an. Entscheidend

sind immer die Wasserverfügbarkeit und die Temperaturen (Max. - Min.). |

| |

|

| |

Produktionsleistungen der Immergrünen werden auch während der günstigen Wintermonate erbracht. Sie sind

auf sonnenexponierten Standorten jedoch während der Sommermonate niedriger als bei Sommergrünen, d.h. z.B. laubabwerfenden Bäumen. |

| |

|

| |

Diese Vegetation verträgt jedoch auch kurze und schwache Fröste, vor allem jene Taxa, welche noch in die sub-mediterrane

Zone reichen. |

| |

|

|

Die

klimazonale Vegetation

der Subtropischen Winterregengebiete im engeren Sinne

wird durch  xeromorphe

Immergrüne

Hartlaubwälder charakterisiert,

vor allem durch xeromorphe

Immergrüne

Hartlaubwälder charakterisiert,

vor allem durch  Xerophyten

in der sogenannten 'eu-mediterranen'

küstennahen Zone. Xerophyten

in der sogenannten 'eu-mediterranen'

küstennahen Zone.

Die Vegetation ist dort:

- hoch

resistent gegen Trockenheit, um die Sommerdürre zu überstehen

(wenigstens einen Monat),

- hoch

resistent gegen Beweidung, was zu den typischen

mediterranen

mosaikartigen Gebüschformationen führt. mediterranen

mosaikartigen Gebüschformationen führt.

Phanerophyten

und Chamaephyten sind häufig:

- extrem

ausschlagfähig nach Schneitelung,

- und

nicht besonders

feuerempfindlich.

Periodische Feuer können oft förderlich für die Ausbreitung

von

feuerempfindlich.

Periodische Feuer können oft förderlich für die Ausbreitung

von  Xerophyten

sein (Erhöhung der Keimungswilligkeit oder sogar Bedingung für

Keimung). Xerophyten

sein (Erhöhung der Keimungswilligkeit oder sogar Bedingung für

Keimung).

|

| |

|

| |

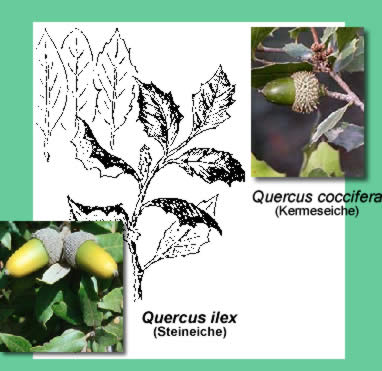

Je länger

die Trockenperiode (z.B. im unmittelbaren Küstenbereich = eu-mediterrane

Zone), desto grösser ist der Anteil hartlaubiger Arten, sogenannter

Xerophyten,

zu denen auch die

Xerophyten,

zu denen auch die  Sklerophyllen

zählen (z. B. Quercus ilex und Qu. coccifera

- siehe unten!). Sklerophyllen

zählen (z. B. Quercus ilex und Qu. coccifera

- siehe unten!). |

| |

|

| |

|

| |

Abb. C2-01:

Abb. C2-01:

Die prozentuale Verteilung der Produktion auf die einzelnen

Monate im Jahr, bei:

immergrünen

Quercus

ilex (Steineiche) und Quercus

ilex (Steineiche) und

sommergrünen Eichen

Quercus pubescens

(Flaumeiche)

Quercus pubescens

(Flaumeiche)

Über die Absolutwerte ist hier nichts ausgesagt, die Gesamtproduktion ist stets bei guter Wasserversorgung bei Qu. pubescens

höher, bei Sommerdürre kleiner als bei Qu. ilex.

(nach Larcher, aus Walter & Breckle 1991:91)

|

| |

|

| |

Im Unterschied zu

den  Malakophyllen

besitzen Malakophyllen

besitzen  Sklerophyten

harte, durch Sklerenchyme (Festigungsgewebe) verdickte und mit einer dicken

Kutikula Sklerophyten

harte, durch Sklerenchyme (Festigungsgewebe) verdickte und mit einer dicken

Kutikula  versehene Blätter (siehe Abb. unten!),

die zur Einschränkung der Verdunstung wachsartige und harzige Deckschichten

aufweisen.

versehene Blätter (siehe Abb. unten!),

die zur Einschränkung der Verdunstung wachsartige und harzige Deckschichten

aufweisen.

Während des Sommers

werden häufig kleine xeromorphe Blätter ausgebildet -

Blattdimorphismus -, grosse Blätter

mit regem Gasaustausch während des Winters und kleine Blätter

während des trockenen Sommers), welche während der Trockenzeit

erhalten bleiben. Bei dem Stinkstrauch ( Anagyris

foetida) erfolgt mit dem Beginn der Dürrezeit sogar ein

vollständiger Blattabwurf. Anagyris

foetida) erfolgt mit dem Beginn der Dürrezeit sogar ein

vollständiger Blattabwurf.

Die  Skleropyllen

(Hartblättrigen) verringern dadurch während der Dürrezeit

ihre Wasserabgabe wesentlich bei gleichzeitiger Steigerung der Zellsaftkonzentration

(der potentielle osmotische Druck während der Dürrezeit steigt

von etwa 21 atm um 4-5 atm an, d.h. die Wasserbilanz wird nicht wesentlich

gestört und die Hydratur des Protoplasmas wird kaum verringert, Walter

1973, S.130). Skleropyllen

(Hartblättrigen) verringern dadurch während der Dürrezeit

ihre Wasserabgabe wesentlich bei gleichzeitiger Steigerung der Zellsaftkonzentration

(der potentielle osmotische Druck während der Dürrezeit steigt

von etwa 21 atm um 4-5 atm an, d.h. die Wasserbilanz wird nicht wesentlich

gestört und die Hydratur des Protoplasmas wird kaum verringert, Walter

1973, S.130).

Ihre Hydrostabilität ist zusätzlich in der Fähigkeit zu sehen, während der Zeiten mit Wassermangel durch den Verschluss

der Stomata (Spaltöffnungen) die Wasserverluste stark zu drosseln.

Die typisch mediterranen Sklerophyllen dieser Klimazone wurden im Laufe der neueren Geschichte (durch Ausweitung der Landwirtschaft) auf

Standorte mit geringer Bodenauflage und damit geringer Wasserversorgung (und längerer Dürrezeit) verdrängt. Auf diesen Ungunststandorten kann ihre Zellsaftkonzentration bis

auf 30-50 atm ansteigen.

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

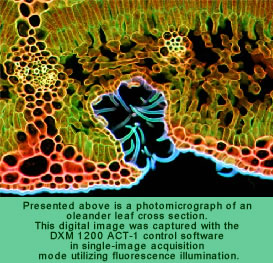

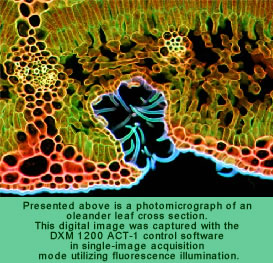

Abb. C2-02:

Abb. C2-02:

Blatt von  Nerium oleander (aus Strassburger

1967: 170) mit einem Buchenblatt -

Nerium oleander (aus Strassburger

1967: 170) mit einem Buchenblatt - Fagus

sylvatica - (aus Waeber

1904: 281) als vergleichendes Beispiel (siehe auch unten rechts

die Mikro-Aufnahme eines Oleander-Blattquerschnittes). Fagus

sylvatica - (aus Waeber

1904: 281) als vergleichendes Beispiel (siehe auch unten rechts

die Mikro-Aufnahme eines Oleander-Blattquerschnittes).

Die

xeromorphen Pflanzen der Subtropen, z. B. Die

xeromorphen Pflanzen der Subtropen, z. B. Nerium oleander

besitzen im Gegensatz zu Laubbäumen temperater Regionen eine

mehrschichtige Epidermis, sowie ein zweischichtiges Pallisadenparenchym.

Die Spaltöffnungen bei

Nerium oleander

besitzen im Gegensatz zu Laubbäumen temperater Regionen eine

mehrschichtige Epidermis, sowie ein zweischichtiges Pallisadenparenchym.

Die Spaltöffnungen bei

Nerium

oleander

sind verengt und liegen versenkt in der Blattunterseite

oder sind durch Überwölbungen derselben mit Haarfilzen

ausgestattet. Nerium

oleander

sind verengt und liegen versenkt in der Blattunterseite

oder sind durch Überwölbungen derselben mit Haarfilzen

ausgestattet.

Durch

diese Versenkungen können Wasserdampf-gefüllte,

windstille Räume geschaffen werden, wodurch das Sättigungsdefizit

der darin enthaltenden Luft herabgesetzt und dadurch die Verdunstung

eingeschränkt wird. Durch

diese Versenkungen können Wasserdampf-gefüllte,

windstille Räume geschaffen werden, wodurch das Sättigungsdefizit

der darin enthaltenden Luft herabgesetzt und dadurch die Verdunstung

eingeschränkt wird.

Abb.

C-2/03:

Abb.

C-2/03:

Digitale Mikroaufnahme eines Oleander - Blattquerschnittes mit

versenkter Spaltöffnung, ausgestattet mit Haarfilz (bläulich)

www.source

(and copyright of the image):  Nikon

MicroscopyU Nikon

MicroscopyU

[date of access: 09.04, leider mittlerweile offline]

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

Im Gegensatz zu

hydrostabilen Sklerophyllen sind die

Malakophyllen,

das sind Weichblättrige, oft mit einem dichten Filz von Haaren,

z.B.

Malakophyllen,

das sind Weichblättrige, oft mit einem dichten Filz von Haaren,

z.B.

Cistus

villosus bzw. C.creticus (verschiedene Zistrosen / Rock Roses), Cistus

villosus bzw. C.creticus (verschiedene Zistrosen / Rock Roses),

Cistus

laurifolius (lorbeerblättrige Zistrose), Cistus

laurifolius (lorbeerblättrige Zistrose),

Thymus

vulgaris (gemeiner Thymian), Thymus

vulgaris (gemeiner Thymian),

Viburnum

spec. (Schneeball)

sehr hydrolabil.

- nach WALTER 1968: 91 -

Bei sommerlichen

Anstiegen der Zellsaftkonzentration (bis auf 40 atm) tritt bei ihnen

eine Reduzierung der transpirierenden Blattfläche ein, indem ein

grosser Teil der Blätter abgeworfen wird. Oft verbleiben nur die

Knospen.

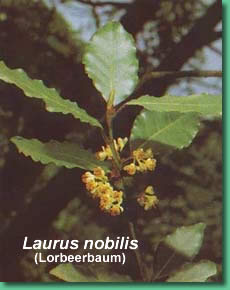

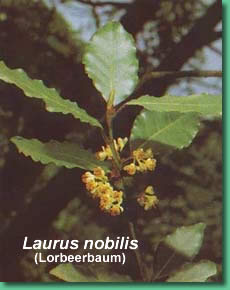

Von WALTER

& BRECKLE (1991: 4) werden

Laurus

nobilis (der Lorbeer), Laurus

nobilis (der Lorbeer),

Prunus

laurocerasus (Kirschlorbeer), verschiedene Prunus

laurocerasus (Kirschlorbeer), verschiedene

Rhododendron

- Arten,

die beiden verschiedenen Erdbeerbaum-Arten Rhododendron

- Arten,

die beiden verschiedenen Erdbeerbaum-Arten

Arbutus

andrachne (ostmediterran) oder Arbutus

andrachne (ostmediterran) oder

Arbutus

unedo (westmediterran), Arbutus

unedo (westmediterran),

Buxus

sempervirens (der Buchsbaum), Buxus

sempervirens (der Buchsbaum),

Ilex

aquifolium / I. colchicum (die Stechpalme) sowie Ilex

aquifolium / I. colchicum (die Stechpalme) sowie

Hedera

helix (der Efeu) Hedera

helix (der Efeu)

zu den Relikten der

Tertiärzeit gezählt. Die Lauriphyllen

mit sklerophyllen Merkmalen stellen ein Übergangsstadium

zwischen Malakophyllen und Sklerophyllen dar, wobei der Übergang

zwischen Laurophyllie und Sklerophyllie fliessend ist.

Bei den oben genannten

lauriphyllen Arten werden Reduzierungen der Blättfläche nur

selten beobachtet, denn ihre natürlichen Standorte liegen in

der Regel im Schatten der (zumeist) feuchteren Nordhänge ohne ausgesprochene

Sommerdürre.

In der Literatur werden  Laurus

nobilis und die beiden Laurus

nobilis und die beiden  Arbutus

unedo sowie Arbutus

unedo sowie  Arbutus

andrachne in der Regel eher zu den Sklerophyllen gezählt

(LESER, 1994, SCHULTZ, 2000). Arbutus

andrachne in der Regel eher zu den Sklerophyllen gezählt

(LESER, 1994, SCHULTZ, 2000).

Die Verbreitung

typisch mediterraner Arten wird polwärts in

der Regel durch Winterkälte (kurzfristig sehr tiefe Temperaturen

oder langanhaltende Fröste) und äquatorwärts durch zunehmende

Trockenheit (aber auch winterliche Frosteinbrüche) begrenzt.

Generell ist eine

äussere Abgrenzung mediterraner Gebiete mit Hilfe der Vegetation

nur (noch) schwer möglich, da Kultur- und Wirtschaftsentwicklung

zu starken Degradierungen geführt haben bzw. floristischen Mediterranisierung

angrenzender Klimazonen. So reichen heute einige wenige frostunempfindliche

Taxa weit in die sub-mediterrane Zone.

Darüber hinaus

sind klare Grenzziehungen (auch aus pflanzengeograpischer Perspektive)

nahezu unmöglich, da die pflanzlichen Populationen der Grenzgebiete

weit ineinandergreifen. Thomas RAUS (1982) stellt

daher zu Recht für die Balkan-Halbinsel fest: "The problem of

delimination of Mediterranean and non-Mediterranean areas on the Balkan

Peninsula .... seems to be far from its solution".

|

|

|

| |

|

| |

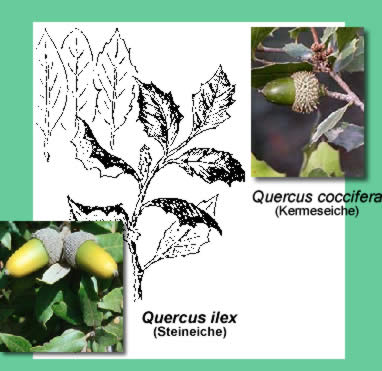

Abb. C2-04 (mit

Quercus coccifera und Quercus ilex) und

Abb. C2-04 (mit

Quercus coccifera und Quercus ilex) und

Abb. C2-05

(mit

Laurus nobilis)

Abb. C2-05

(mit

Laurus nobilis)

|

| |

| |